もう10年以上前に、本棚を電子化して無くしました。

電子化とは、紙の本の綴じ目を裁断し、スキャナーにかけて電子ファイル(PDFファイル)に変換することをいいます。

電子化のメリットは、次のように考えております。

- 家の中がスッキリする。

- 引越しの時すごくラク。

- いつでもどこでも本を参照できる。

- 全文検索できる(※OCR-文字をテキストデータに変換-した場合)。

一方で、デメリットもあります。

- 若干のコスト(費用と時間)がかかる。

- 本を直接手に取ることができず、一覧性が失われる。

- 本を持っていたこと自体を忘れてしまう。

電子化以後、読む本は基本的にkindleの電子書籍や、図書館から借りるなどし、紙の本を買わないようにしていました。しかしどうしても、紙の本しか無かったりなどで現物を少しは扱う必要があったり、いただいた本もあったりでじわりじわりと本が増えてきました。20冊くらいたまりました。

そこでまた、本の電子化をすることにしました。私はいつも自分ではやらずに代行先に頼んでやってもらっています。「BOOKSCAN」というサイトから依頼しています。こちらだと2か月くらい先まで予約が埋まっていますので、待ちます。

これまでに、電子化した本をどの程度活用したのか。全部とは言いませんが一部の本はしつこく何回も開いて読んでおります。

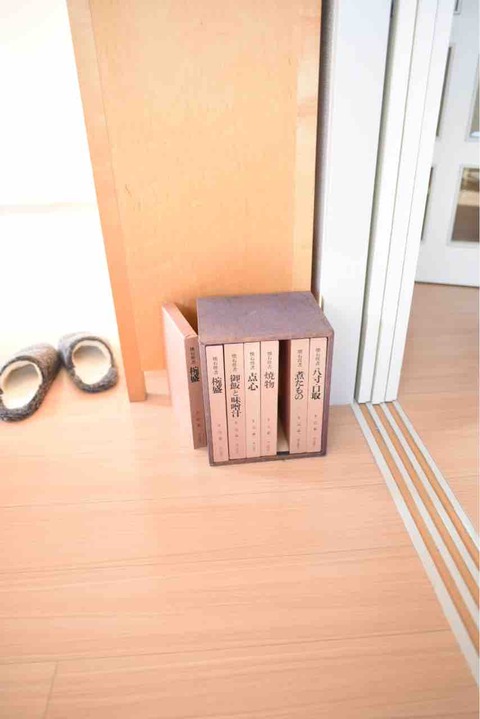

例えば、「日本料理技法」という大判大全集。こちらは、7巻構成で、最後の巻が索引になっています。日本料理で分からないことがあったら、まずその索引から用語を検索し、詳しい記載先が「○巻p△」のように書いてあるので今度はそちらの巻を参照します。

最近では、Amazonのマーケットプレイスにより、昔の貴重な本も中古で安く手に入るようになりました。それで買ったものもあります。いずれは電子化すると思われるのですが、まずは手元に置き、現物の質感?を楽しむようにしています。

また、10年前と違い、今の世の中は、本だけでなく、コンテンツがあふれており、とてもじゃないが一生の間に消費しきれないくらいです。そのため、「タイパ」(タイムパフォーマンス)という概念が出てきたり、AIに要約させたりしています。ですから、今となっては、わざわざ本を電子化する必要性も薄れてきているとは思います。

しかしいまだ私にとっては本の電子化はメリットの方が大きいので今後もそうしていきたいと思います。

励みになります。応援のクリックお願いします。

にほんブログ村

コメント