木工教室– category –

-

自宅の木工環境

木工教室で取り組んでいる、枡作りを家でも進めるために、ちいさな環境を整えました。と言っても、テーブルの一角にバイスを付けただけなんですが。ちなみに、バイスは簡単に外せます。細工用の鋸も買いました。胴付き(横引き)と縦引き各1本です。レジャ... -

My鑿(のみ)の仕込み

木工教室で進めている枡作りを、家に持ち帰って進めたくて、木工道具を揃えました。細工用胴付鋸 縦引、横引 各1本玄能三寸法師F型クランプ鑿 三分、八分 各1本バイスこの中で、鑿はそのままでは使えず、仕込みが必要だったので、教室で教えてもらいながら... -

枡作り その5

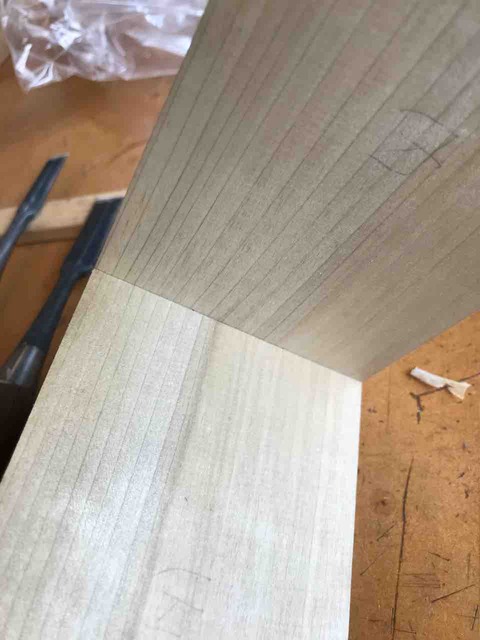

毎回楽しみにしている木工教室です。練習材にて、5枚組の継手の仕上げをしました。男木(おぎ)と女木(めぎ)の噛み合いをみながら、鑿(のみ)で調整しました。5枚組の上部は、「留」(とめ、部材を45度に切って直角に接合する仕口のこと)なので、白書... -

升作り その4

升作りの続きです。三枚組の継手、練習材が隙間なくピッタリと仕上がりました。次は、5枚組の継手の加工に着手しました。凹部分の加工は、鋸で数ミリおきに切り込みを入れた後、斜めにバッテンを入れるように鋸を使います。そうして、残った部分を鑿(のみ... -

枡作り その3

毎回楽しみにしている木工教室です。前回に続いて、枡の継手を加工しました。ただしこれは練習材なので、本番はまだです。三枚組継の女木(凹部材)の仕上げを鑿を使ってやりました。男木(凸部材)も同様に加工しました。はめ合いを試します。なんとか継... -

枡作り その2

毎回楽しみにしている木工教室です。前回の続きで、墨付けをしました。五枚組継の加工線を入れる際には、5で割り切れる寸法の斜めの線を引いて5等分し、罫引きで拾っていけば、正確に5分割できることがわかりました。粛々と罫引きしました。「留」(とめ、... -

枡作り その1

毎回楽しみにしている木工教室です。鉋(かんな)講習が終わり、枡作りに取りかかりました。枡では、木材を凹凸に加工して接合する、「継ぎ手」の技法が学べます。今回は、三枚組継ぎと五枚組継ぎの2種類の継ぎ手をやることになりました。早速、木材を並べ... -

鉋(かんな)講習 その3 かつお節削り器の調整

木工教室では、かつお節削り器の調整をしました。サンドペーパーで、台の表面を平らにしました。先週研いだ刃を付けたところ、刃の右側が斜めに飛び出す傾向にあったので、それを削るように研ぎ直しました。台の刃の部分以外の高さを下げるため、調整用の... -

鉋(かんな)講習 その2

毎回楽しみにしている木工教室です。先日は、鉋(かんな)講習の続きをしました。刃を削れる状態まで調整しました。その後は、私物の鰹節削り器の刃の調整をしました。私の削り器は、開口に比べて刃の幅が太いので、グラインダーで削りました。そして刃を... -

ほぞ組「四方胴付」完成

毎回楽しみにしている木工教室です。前回は平ほぞ組というやり方で組みましたが、今回は四方胴付(しほうどうつき)というほぞ組をしました。またも、鑿(のみ)、玄能(げんのう)、鋸(のこぎり)を使って丁寧に仕上げました。完成したのでうれしかった...